El aparato sangriento de la destrucción

Por Miguel Rodríguez Liñan

Marsella, Francia

Para Sabine

"¿Puede convivir la luz con las tinieblas y existir armonía

entre el Christos y Bélial?"

Segunda Epístola a los Corintios (6, 14-15)

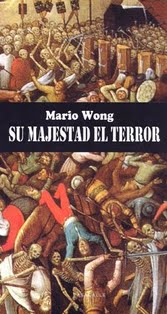

Es muy posible que Mario Wong ataque los vocablos “clásicos” del discurso “clásico” blandiendo un godemiché, o sea un falo, digamos lexical. En este sentido, el autor de Su Majestad el Terror asume la literatura como un acto violento, fulgurantemente transgresor; o como un acto delincuencial, eróticamente violento.

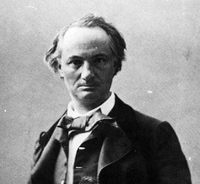

Como en el poema de Baudelaire, un poderoso ente demoníaco, shatan o diabolos interno, hostiga y subyuga al filoso narrador de la novela. Este narrador, que también ha tragado lava, que también ha pasado por los infiernos de la fijeza y de la ignición, de la cal y del azufre mental, que como Empedócles se ha arrojado por la boca del Vesubio al meollo de lava borboritante, y que se ha disuelto allí, puede ser asociado al poeta parisino Mario Wong.

Supongamos la exacerbada sensibilidad del narrador como un cerebro, como un paquete grasoso y gris recubierto por una membrana finísima: todas las formas de muerte, como aguijonazos, le causan hiperestesia: una dolorosa hipersensibilidad estética: una evidente fascinación. Primero, veamos un cuarteto del poema titulado La Destrucción.

Sans cesse à mes côtés s’agite le Démon ;

Il nage autour de moi comme un air impalpable;

Je l’avale et le sens qui brûle mon poumon

Et l’emplit d’un désir éternel et coupable.

Y el terceto final:

Et jette dans mes yeux pleins de confusion

Des vêtements souillés, des blessures ouvertes

Et l’appareil sanglant de la Destruction!

Mi postulado es simple. Su Majestad el Terror, depurada composición de un infierno mental –el único posible, por lo demás – trazada como un itinerario estético y tal vez místico, son las flores del mal de M. Wong, porque cada poeta pasa su estación en el infierno y tiene sus flores del mal. Como en el itinerario baudeleriano, no se puede obviar la presencia de París como telón de fondo: una novela de tan sostenida intensidad sólo puede ocurrir en París y gracias a París, ciudad que parece como recargada de voltaje; por otro lado, el obsesivo recuerdo de los años de la violencia en el Perú, con su respectiva carga voltaica. Así, toda la novela transcurre en una topografía paralela donde los bloques narrativos comunican y, en consecuencia, resultan imprescindibles para iluminar o esclarecer, eléctricamente, ciertos aspectos de esta nueva teoría poética de la putrefacción.

Charles Baudelaire

Pienso en ese poema de Baudelaire que halla belleza exquisita en los líquidos pegajosos de una carroña en proceso de putrefacción, carroña que “personifica” la belleza y el esplendor actuales de la mujer amada, antes de que se convierta en esqueleto. Hay una perra carroñera al acecho. Excitada y ávida. Que se relame ante la visión del cadáver. Así se titula el poema. Una carroña.

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,

Ce beau matin d’été si doux :

Au détour d’un sentier une charogne infâme

Sur un lit semé de cailloux (…)

¿Y si todo lo que sabemos, o creemos saber, del mal, de la fealdad, del horror, del terror, del espanto, es más o menos falso? ¿O relativamente falso? ¿O totalmente falso? La portada de Su Majestad el Terror, un detalle del suntuoso cuadro de Pieter Brueghel el Viejo presenta una galería viviente de esqueletos, de esqueletos en pie de guerra; un batallón de esqueletos triunfantes extermina sin piedad a las carroñas en suspenso, a los esqueletos inminentes aún recubiertos de piel. En el cuadro entero, avanzan los esqueletos protegidos por tapas de ataúd como escudos. Hay un esqueleto a caballo que rompe la multitud dando guadañazos. Hay una mesa con restos de manjares. Hay un rey muerto y una cruz desahuciada, solitaria. El conjunto con telón de fondo de apocalipsis. Por increíble que parezca, las visiones o delirios de un Brueghel, pasando por la hiperestesia de Mario Wong, mezcladas a su memoria peruana en el potro de tortura, ocurren en un París fantasmagóricamente contemporáneo.

Como sus primas hermanas la espiritualidad y su apogeo la mística, la poesía puede ser una dimensión mental que percibe, de manera tal vez exaltada, la maravilla de la vida en todas sus manifestaciones. El horror y la maravilla, y no sólo en el sentido de la vida. Así, cada místico, cada poeta, tiene o ha tenido un infierno y un paraíso a su medida. En la novela, siento que la constatación cotidiana de la muerte, del terror, del horror y del espanto, forma parte medular e indisociable de la maravilla de la vida. De pronto, el receptivo, el fragmentado R.M. siente la maravilla de la vida gracias al terror, al horror, al espanto. Si tal es el caso, cada sensación de horror, terror o espanto es, pues, necesariamente, voluptuosa, estremecida, orgásmica.

El triunfo de la Muerte de Brueghel

Como esos increíbles insectos amazónicos que necesitan cambiar, sucesivamente, de caparazón o crisálida, para crecer, el fluir narrativo transcurre entrecortado por reflexiones sobre el escritor y el acto de escribir, que seguramente lo llevarán a sobrepasarse. Es como si la terrible lucidez del autor, la terrible y filosa inteligencia que lo domina, lo obligase, cada vez, a pensar más vigorosamente en la muerte, y por ende a transformarse, como los increíbles insectos amazónicos; ya transformado el escritor, su voz constata que la escritura, simplemente, es como un esquivarse a la Nada. Por cierto tiempo. Por un tiempo brevísimo. Infinitesimal y sin embargo suficiente para producir la obra. El ser amado, que nos redime de nuestra miseria, desaparece bruscamente, absorbido por la Nada, aplastado por la procesión de esqueletos triunfantes, triturado por astrágalos contundentes. Esas ánforas de muerte. Esos espacios de la inmensa desolación. Esos cubos del vacío y de la devastación. En realidad, el ser amado es la carroña de Baudelaire. Pero.

Et ce monde rendait une étrange musique (…)

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve (…)

Retengamos estos versos, que se ajustan al tono entrecortado y enfebrecido de la narración: Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un revé... Supongamos este pasaje: “Soplos de muerte en el río oscuro de la sangre; imágenes fantasmagóricas que retornan, les récits des vaincus: y ¡ya no hay revelaciones! Amenazante es el rostro de su dios. Caxamarca, río de sangre corriendo sobre la plaza, la Biblia arrojada que arde sobre la piedra en llamas; las aves de rapiña que acechan la carroña que hiede. Batalla de las Salinas, noviembre de 1538, las huestes de Gonzalo Pizarro repasando a los almagristas; mirándonos en nuestra misma casa, levantado con ladrillos de espanto, espacio de muerte y desolación, y ¡la culpa que nos persigue hasta el fin de nuestros días! (El tiempo de la tortura, de los jalados en potro, Palacio de la Inquisición…, y el crimen, ¡que no tiene cuándo terminar!). El sonido de la masacre, de los cuerpos cayendo, segados por la tormenta desatada; el mundo desapareciendo, en un instante, devorado por el fuego. Ellos, con el rostro del espanto, envueltos por una luz rojiza, infernal, bajo los cielos sedientos de sangre, tiempos de masacre… Ecos de los cielos rasgándose; el humo elevándose, poco a poco, como una espesa columna de moscas; la sangre salpicando los muros, echando raíces, y el crimen cubierto, inútilmente, con discursos en la radio, en la Tv, con rumas y rumas de hojas de periódicos, de revistas… Las brumas extendiéndose, ¡aquí no ha pasado nada!

Como en la lingüística, podemos imaginar una línea de sincronía y otra de diacronía. El punto exacto de intersección es el espacio fantasmagórico, el espacio del recuerdo y la muerte. La vertical del espacio y la horizontal del tiempo coinciden en el punto nodal de la vida / muerte. Sólo el recuerdo –otro intento de sustraerse al olvido y la Nada– es capaz de iluminarlo con claroscuros intermitentes: tales intermitencias color fuego pueden ser las teorías poéticas de la discontinuidad, de la fragmentación, de la devastación y, por último, la teoría poética de la dispersión vertiginosa, tripulando como el esqueleto exterminador en el cuadro de Brueghel, el caballo flaco y rojo de Su Majestad la Muerte. Todo esto, por cierto, en un óleo imaginario que represente con pincelazos violentos la Gran Teoría de la Putrefacción, de donde todo deriva: de las bacterias. Este riesgoso ámbito donde se despliega la escritura, se caracteriza por una escansión muy fuerte; por un uso inmoderado de la elipsis y la fragmentación discursiva –como dirían el escritor y su doble.

En un trabajo anterior sobre una novela anterior de Mario Wong, quien escribe aventuró la idea de que las recurrentes obsesiones y la fascinación que las formas de la muerte ejercen y determinan los grandes ejes de su narrativa, constituían una teoría poética de la putrefacción. Ahora, podemos añadir la ya mencionada teoría poética de la gran fragmentación; de la existencia sentida como tal, pero exacerbada por la hiperestesia, esa sensibilidad excesiva y dolorosa, y la teoría de la putrefacción en un sentido luminosamente baudeleriano: ángel y carroña combinados, de igual peso específico, bajo el sol del Ser, en el Bar Les Oiseaux (Los Pájaros), al final de una noche prolongada por brebajes irredentos, por ejemplo, allá en París, muy cerca de la boca del Metro Anvers.

Alors, ô ma beauté! Dites à la vermine

Qui vous mangera de baisers,

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine

De mes amours décomposés!

¿París como centro magnético del mal, pero más allá del bien y del mal, en la gran estética de la muerte, bajo luces de apocalipsis? Supongamos este fragmento:

“Una tarde, a eso de las 5:30 p.m, salí de mi cuarto, ubicado en un edificio de Sarcelles-Gonesse, y me sorprendí viendo a la gente que se arremolinaba, en uno de los extremos de un puente, sobre la vía férrea, por donde pasaban los autos (desde que salí del edificio había notado un movimiento inusual de gente y vehículos, y entre éstos, de autos policiales y ambulancias que ululaban). Me acerqué al puente. Entre los dos extremos del tramo de una vía, pero en sentidos opuestos, a una distancia aproximada de 300 metros a cada lado, de un supuesto punto equidistante, se encontraban detenidos dos trenes; supuse que se trataba de una mala programación. Desde un comienzo percibí que algo no andaba bien. Creí, sin embargo, que el ruido y el movimiento, ambos excesivos, siempre estuvieron ahí, que no se trataba de una variación de intensidad, y que no lo había notado (esa tarde había descansado varias horas). No ocurría nada de eso; por los parlantes de la estación anunciaban que, debido a un accidente ocurrido sobre la vía férrea, el tránsito de trenes a París se veía interrumpido. La gente que se hallaba en la estación comenzó a subir por las escaleras, para ir hacia la salida, y de allí tomar distintos ómnibus; yo tomé uno que pasando sobre el puente se dirigía hacia Pierrefitte y terminaba su trayecto en la estación de <i>Saint Denis</i>. Cuando el ómnibus atravesó el puente, me encontraba de pie, sosteniéndome de uno de los pasamanos en ese momento miré, otra vez, hacia la vía férrea, y allí aparecieron ante mis ojos, súbitamente, los cuerpos despedazados, esparcidos sobre la vía; vi trozos de carne humana, brillando, y sentí un vacío en el estómago y unas ganas incontrolables de vomitar. La visión fue instantánea, fotográfica, cuya duración fue, evidentemente, mucho menor que la del paso veloz del ómnibus cruzando el puente; milésimas de segundo. Me dio la impresión que nadie, entre aquellas personas que se hallaban a mis costados, había visto nada. Empecé a creer que había tenido una alucinación, marcada por una coincidencia de hechos”.

¿Rue Belliard? ¿Rue Bélial? ¿Bélial? ¿Quién es Bélial o Belial? Roberto Mal-len vive en la rue Bélial –casi como vivir en la calle Morgue, espacio de la escritura donde confluyen los cadáveres en forma de recuerdos o visiones. Calle Belhor, rue Baal-ial, calle Beliar, rue Baal o Beliel o Beliall o Belliard. En la literatura bíblica, Bélial es un diabolos o shatan, separador u obstáculo, que se me ocurre asociar al Démon (daimon) baudeleriano, ese aire impalpable que, al ser tragado, quema el pulmón y, con toda certeza, suscita visiones o sensaciones hiperestésicas susceptibles de percibir aspectos del gran delirio generalizado, por intermedio de los personajes fragmentados y desolados que lo encarnan, en ese París de apocalipsis, en ese París- Armagedón. (“Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Har-Mageddon”, Apocalipsis 16, 16). (Hay un cuadro de Hieronymus Bosch titulado: San Juan el Evangelista escribiendo el Apocalipsis).

Pero ¿dónde se ubica la frontera entre la obra y la vida, la escritura y la existencia, la esencia divina y el amor descompuesto? La obra de arte es la esencia divina; la vida, el amor descompuesto; sin embargo, son indisociables. ¿Puede la luz cohabitar con la oscuridad, que es como su razón de ser? ¿Puede haber armonía entre esas instituciones mentales llamadas el Christos y Belial? ¿Entre el cielo y el infierno? ¿Entre el paraíso más lúcido y el peor de los tormentos? La respuesta es sí. Claro que sí.

II

Tout cerveau bien conformé porte en lui deux infinis,

le ciel et l’enfer, et dans toute image de l’un de ces infinis

il reconnaît subitement la moitié de lui-même.

Charles Baudelaire

Mario Wong

Como ese wikén, a finales del 2009, debía viajar a Tolosa la rosa, como preámbulo a un viaje mayor, y como había recibido el libro de Mario, decidí llevarlo conmigo, para leerlo nomás. El deseo de comentarlo surgió espontáneamente en el viaje, cuando el tren atravesaba la ciudad de Arles totalmente reverberante –un bloque de luz. ¿Fue eso, tal vez? ¿La velocidad del tren? ¿El movimiento? ¿La luz resplandeciente después del mistral como detenida en Arles? En todo caso, al palpar la bonita edición y recorrer con avidez las primeras líneas, algo muy agradable sentí. Eso que en francés se dice à l’aise. Así me sentí con el libro en manos. Totalmente à l’aise. A gusto. Y feliz por el empecinado trabajo de Mario.

¿De qué habla el texto? En esta lectura de primer contacto, a decir verdad, ni el sentido general ni las situaciones descritas tienen importancia mayor. Para mí, el personaje protagónico es la escritura fluida, sincopada, enfebrecida, como respiratoria, como en movimiento. Algo hay de fuelle, de taller incandescente –el herrero-escritor asestando martillazos a una barra al rojo vivo– en la atmósfera licuefacta de la novela. Algo muy oxigenado, y veloz, y de pronto sofocante, fronterizo con la asfixia. Por momentos, la respiración de la escritura es como la de un caballo pura sangre en pleno esfuerzo, con los pulmones a punto de reventar, recibiendo acezante los fustazos del jockey.

Si de poner etiquetas se trata, siento a Su Majestad el Terror como el tejido de un poema en prosa con filigranas diversas –la descripción de un estado extático, el collage imprevisto, el comentario veloz, una fugaz teoría de la literatura, un brusco cambio de cuadrante. Por lo general, si lo que leo no me induce a eso que llamo el movimiento, suelo abandonar la lectura. Mo-vi-mien-to. Todo en movimiento, en fluctuación, fluyendo, respirando, cortando el espacio, como el tren que pasa en sentido inverso. Hay aquí, en <i>Su Majestad</i>, poesía densa, como aceite en movimiento. El efecto estético que me produce lo mezclo a la oscilación de colores amarillos, rojos, naranjas, mostazas. De pronto, una veloz masa de árboles. De pronto, un campo de árboles desollados –como ciertos personajes desollados por los verdugos invisibles de París, esos que viven agazapados en lo más hondo de nosotros, medrando allí, y que París, tarde o temprano, revela. De pronto, una cancha de fútbol veloz como un pájaro de plata. La velocidad vertical de los postes, los túneles veloces, la velocidad horizontal de los puentes. Como la escritura veloz de la novela, el tren veloz traga bloques de vacío, de espacio en bloques, bloques de tiempo. Otra vez, pasa un tren violento en sentido inverso. De pronto, veo al monje budista como una flor de fuego, cerca de Montpellier.

Esa manera de intercalar poema en prosa, relato, anécdota, comentario, teoría, diálogo, correspondencia, convierte al tejido narrativo en un <i>patchwork</i>, y convierte al narrador en un ente receptivo, nervioso, con las antenas sensitivas desplegadas en todas direcciones. De pronto, siento el impacto de un puntazo en el morro del lomo; sin darme cuenta, me he convertido en toro y recibido el golpe del rejón o lanza (rejonear: en el toreo a caballo, herir con el rejón al toro), y es que ha surgido un recuerdo de cierta noche en París, probablemente del 2003. Como una visión. Como la que tuve hace poco mirando Arles bajo una campana de aluminio. Sin embargo, la evocación parisina es como rojiza, o mejor dicho sangrienta, o mejor dicho incandescente. Sigo avanzando y me doy cuenta que, en mi lectura, la novela se articula comprimiéndose por momentos, comprimiéndose al máximo. Hay, pues, un efecto como de mineralización. Se me ocurre que esta surge de un lento proceso, que ha durado años o eras glaciares, y que de pronto se mineraliza pues, súbitamente, gracias a <i>un gran esfuerzo, como el esfuerzo de cavar un túnel totalmente solo, con un simple cuchillo, en la entraña telúrica. Esa mineralización que sólo se obtiene después de haber enfrentado a las divinidades del abismo. Del Precipicio. Del Vacío. De la Nada. (Hay una novela de Iván Gontcharov, el autor de Oblomoff, que así se llama: El Abismo).

Esta lista no exhaustiva de palabras dinámicas, impregnadas de movimiento, y de violencia –terror, locura, desolación, angustia, trasgresión, tauromaquia, laberinto, hueco, muerte, hastío, espanto, horror, catástrofe, destrucción, devastación, dolor, fragmentación, desesperación, confusión, desorden, violencia, irrealidad y otras– pueden considerarse como el campo léxico de un hastío y un tedio mayores, de tipo metafísico, o de un spleen místico. En todo caso, cada vocablo irrumpe de manera que siento oportuna en el contexto sofocante, y oxigena la escritura. Cada palabra de fuerte resonancia, como una ventana bruscamente abierta, ventila el bloque, agujereándolo, taladrándolo.

¿Quién habla? ¿Quién narra? No hay un narrador sino varias voces que se superponen y alternan con la voz, principal en apariencia, que narra en primera persona. Esa polifonía produce <i>los sonidos metálicos como sables, que se entrecruzan en el aire en los túneles y pasadizos del Ser –de la Ciudad de Dios, de la Civitas Dei, mejor dicho de París.

Al inicio del libro, se habla de un autor como sustituto de Dios. Pienso que uno, cuando escribe, no sustituye a ningún dios, sino que es realmente el dios –ese dios a nuestra medida, ese movimiento perpetuo, ese brillo de arma plateada en la oscuridad. Del sentimiento fantasmagórico de la vida, como atravesar la noche en Bélgica, insomne, por la autopista iluminada: el dios es el ser insomne, abandonado, totalmente solo, barco fantasma encallado en una playa ignota, y esta frase es la descripción de un instante extático o místico, del poeta con los sesos al descubierto en el horror de la noche, huérfano (Tu es l’ horreur de la nuit / Je t’aime comme on râle / Tu es faible comme la mort / Je t’aime comme on délire / Tu sait que ma tête meurt / Tu es l’immensité la peur / Tu es belle comme on tue / Le coeur démesuré j’étouffe / Ton ventre est nu comme la nuit*), como un planeta que se desintegra.

En el repertorio de personajes difuminados, sobresale la figura del Doble, figura de gran tradición literaria, tal vez inspirada en el William Wilson de Poe, encarnada en Roberto Mallen y Mallen Hannibal Robert, que funcionan como completándose, creando un tercer personaje, mezcla de “escritor asesino” y “escritor caníbal” –dos posturas extremas en el ejercicio de la literatura. Los personajes difuminados se presentan con nombre y apellido, sin el menor afán descriptivo, como para contribuir a ese sentimiento fantasmagórico de la vida, en un París casi metafísico –como en los cuadros de Giorgio di Chirico– donde todo es posible, como encontrarse cierta noche de tormenta, en una plaza de Montmartre, con los dioses yorubas, por ejemplo. O con un Hamlet travesti blandiendo un godemiché –símbolo del falo u obscuro objeto del deseo –en Pigalle, cerca del Metro Blanche. “Bande de cons! Je vous enterre tous vivants, tous! Vivants! Je vous fous tous dans un trou et je vous enterre vivants! Vivants!”, había gritado esa noche una especie de Changó, dios del trueno, esa noche de truenos y relámpagos, a los cuatro jóvenes policías que lo cercaban, y que se fueron pese a estar armados, vencidos por el negro poseso, probablemente víctima de un acceso maníaco.

rue-Belliard-Paris

¿Se puede hablar de obsesiones elípticas? ¿De un efecto de boomerang? La visión del bonzo inflamado es una obsesión elíptica. Este bloque de gélida, petrificada belleza, como estalactitas (Miro los castaños de la avenida; sus ramas cubiertas de verdes hojas primaverales, mecidas por un suave viento matinal. Esta mañana es fría, pero la claridad del día penetra, desde muy temprano en la habitación. Desde un quinto piso de la rue Belliard miro los techos de los otros edificios, el humo que sale de alguna chimenea, las fachadas de ladrillo, las ventanas con plantas de geranios, claveles, begonias e ibiscus (¡riega las plantas Aline Nothomb!); ¡qué lejos está el invierno! Me desperté una noche, la nieve caía. La luz sobre los techos era irreal, fantasmagórica, y sorprendí a esas horas (¡el tiempo no existía!), la belleza terrible de los castaños desnudos (las cáscaras de sus frutos resecos, negruzcos, agitándose como en una danza de vida, en un encantamiento mágico, mortífero, que me llamaba, que me llamaba (esa noche del invierno pasado), en la pura contemplación, en otro estado, en que no era yo, ¡y que era yo!, me llamaba y me llamaba a…¡abrir la ventana y arrojarme al vacío!) va y viene como un boomerang. En este paraíso de la devastación, las voces narrativas muestran una exquisita sensibilidad para detectar y, sobre todo, absorber golosamente, alimentándose así, las suculentas ramificaciones del mal. Desde un pisito atestado de libros en los altos de la rue Bélial-Belliard-Baal, un tal Roberto M. describe su peculiar purgatorio con minucia. (Uno se lo imagina enfebrecido, consultando a diestra y siniestra, a manotazos, en las estanterías repletas, desmoronando torres de libros, los libros que nutren su propio libro, durante un trance de escritura.)

Estos estudios responden al esfuerzo que he venido realizando para desentrañar el sentido de la literatura. La literatura es lo esencial o no es nada. El Mal –una forma aguda del Mal– que la literatura expresa, posee para nosotros, por lo menos así lo pienso yo, un valor soberano, dice Georges Bataille en La littérature et le Mal. Y también: Como la muerte es la condición de la vida, el Mal que se vincula en su esencia con la muerte es también, de una manera ambigua, un fundamento del ser. ¿Cómo no pensar en este libro cargado de leyenda leyendo Su Majestad el Terror, exquisito en su tratamiento del mal, de la locura y de la muerte sentidas como fascinación, como <i>colores esquizos? Según el autor, el mal es todo lo que niega la vida, o sea, todas las formas de muerte, el arco iris negro que se alza, el río de sangre corriendo, la tortura, el crimen, la masacre, la tormenta, el fuego, la rapiña, la carroña que hiede. ¿Y si se tratara de la creación de una estética moderna, insisto, de la Gran Putrefacción? ¿De la Gran Descomposición? ¿Ambas sentidas como necesidades estéticas de carácter redentor? ¿Por intermedio de la literatura-exutorio?

Los personajes difuminados evolucionan, paralelamente, en espacios y tiempos distintos, en topografías lejanas en el tiempo y en el espacio, pero paralelas en la topografía mental y en la memoria viva de la narración, entre Lima, París y Piura. Estas topografías –la limeña, la parisina, la piurana– convergen en la topografía mental y en la memoria viva, donde todo es posible, y están pobladas de personajes difuminados que tienen el rostro con las marcas de los seres que se extravían en la noche. Por momentos, los personajes difuminados me hacen pensar en nosotros cuando niños, dando vueltas velozmente en las sillas voladoras, en la noche de los carruseles y tiovivos, en sillas voladoras que pueden zafarse y propulsar a los personajes al gran espacio nocturno, al silencio astral, a la Nada, por encima de los Castillos del Terror.

The Dance of Life

The Dance of Life En esta polifonía –¿como de ópera rock?– de Sa Majesté la Terreur, que progresa velozmente, que intercala roces, quiebres, boomerangs, elipsis e impactos como de bala, hay un tiempo gramatical, una de las formas del subjuntivo –librase, creyese, disipase, creciese, hiciese, permaneciese, persistiese, hubiese, tratase, pudiese, pesase, desatase, intuyese, lograse – parece ser utilizado como arma blanca, como armas blancas mejor dicho, armas desnudas, sacadas velozmente del estuche, puñales o sables, en el laberinto de los signos-palabras que estallan como chispazos. Hablar de estas cosas me causa cierta embriaguez, una embriaguez agradable, no como la que apesta el cuerpo y enturbia la mente, sino como la otra, esa que es un fulgor, un goce y un éxtasis, esa que permite sondear los más insospechables sótanos nuestros.

D e una manera tal vez disparate, R.M y su doppelgänger M.H.R me hacen pensar en el famoso cuadro El Grito, de Edvard Munch, y en otro del mismo pintor, titulado The Dance of Life, donde aparecen extraños, sobrecogedores personajes en medio de tonalidades rojizas, blancuzcas, negruzcas, verduzcas, como colores esquizos y horriblemente inmóviles. De esta impresión, y seguramente por contraste, al ver los cuadros de Munch, deriva la sensación de vitalidad que vertebra la novela de Mario Wong, y que yo llamo movimiento. De tal movimiento participan quienes aspiramos, por intermedio del arte literario, a seguir transmitiendo la frescura y la gratuidad total de sentir la vida en su totalidad, con sus claroscuros, y de transmitirla como tal, con ese sabor de infancia perpetua – flecha lanzada en la oscuridad, rumbo al pecho que lo merezca– para las nuevas generaciones, que también la transmitirán.

e una manera tal vez disparate, R.M y su doppelgänger M.H.R me hacen pensar en el famoso cuadro El Grito, de Edvard Munch, y en otro del mismo pintor, titulado The Dance of Life, donde aparecen extraños, sobrecogedores personajes en medio de tonalidades rojizas, blancuzcas, negruzcas, verduzcas, como colores esquizos y horriblemente inmóviles. De esta impresión, y seguramente por contraste, al ver los cuadros de Munch, deriva la sensación de vitalidad que vertebra la novela de Mario Wong, y que yo llamo movimiento. De tal movimiento participan quienes aspiramos, por intermedio del arte literario, a seguir transmitiendo la frescura y la gratuidad total de sentir la vida en su totalidad, con sus claroscuros, y de transmitirla como tal, con ese sabor de infancia perpetua – flecha lanzada en la oscuridad, rumbo al pecho que lo merezca– para las nuevas generaciones, que también la transmitirán.

El Grito

*Eres el horror de la noche

Te amo como se agoniza

Eres frágil como la muerte

Te amo como se delira

Sabes que mi cabeza fallece

Eres la inmensidad el pavor

Eres bella como matar

Al corazón desmesurado me asfixio

Tu vientre desnudo como la noche

Georges Bataille

(*) Miguel Rodríguez Liñan. Escritor peruano