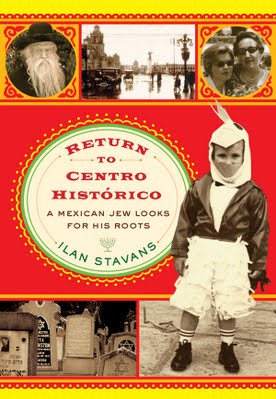

Where there is no vision, the people perish[1] Sin profecía el pueblo será disipado[2] Proverbios, 29:18

Un Príncipe Gallo[3]

La primera foto llega inesperadamente. Ilanchik, ¿qué te parece? Mi padre la ha adjuntado a un correo y quiere conocer mi opinión. ¿Habías visto al Ángel de tan cerca? ¿Sabías que era una muchacha? ¿Una muchacha de bronce, medio desnuda? La asombrosa imagen en blanco y negro, del fotógrafo mexicano ‘Chino’ Lemus, representa al Ángel de la Independencia, colocado sobre una columna de 36 metros de altura en la famosa rotonda del Paseo de la Reforma, en el centro del Distrito Federal. La escultura fue encargada por el dictador Porfirio Díaz para conmemorar el primer centenario de la guerra de independencia de 1810. Mide nueve metros de altura y pesa siete toneladas. El bronce de que está hecha está enchapado en oro de 24 kilates. Mi padre, que tiene 78 años y vive en el D.F. con mi madre, sabe cuánto adoro los ángeles. Hablo a menudo sobre ellos: ¿qué son, exactamente: mitad animal y mitad hombre? ¿Cómo es que en la Biblia, una crónica del empeño de los israelitas por adoptar el monoteísmo, los ángeles aparecen frecuentemente, incluso cuando Abraham está a punto de sacrificar a D… su hijo único Isaac, o como en la escena en que Jacob sueña ascender al cielo por un escala? México está lleno de ángeles. Desde el punto de vista cuantitativo, hay más ángeles en la versión del catolicismo imperante en este país –y más santos– que en su equivalente ibérico. La explicación puede estar en la historia. La religión latinoamericana, como ha sostenido el etnógrafo cubano Fernando Ortiz, es el resultado de un proceso de transculturación. Por ejemplo, los conquistadores españoles del siglo XVII, en lugar de desmantelar los rituales indígenas con que se encontraron, acabaron usándolos como la base sobre la cual imponer sus creencias católicas. En México, por ejemplo, las prácticas religiosas precolombinas se convirtieron en parte integral de ADN del catolicismo. Esto es la esencia del mestizaje[4]: la yuxtaposición de lo europeo sobre lo autóctono. Nuestro catolicismo gira alrededor de la Trinidad, pero con un énfasis indígena. En la cruz, Jesucristo sangra mucho más de lo que se podrá ver jamás en Europa. Sangra, sangra y sangra. Obviamente, el Ángel del Paseo de la Reforma no es mestizo. Es una estatua de Niké, la diosa griega de la victoria, realizada por el escultor francés Enrique Alciati. Pero no pienso en la victoria cuando miro atentamente, por un largo rato, la fotografía que me ha enviado mi padre. El Ángel es un termómetro de la vida emocional de México. Se precipitó al suelo y se dañó durante el terremoto del 28 de julio de 1957, y fue luego reinstaurada. Cada vez que la nación se encuentra en problemas, los mexicanos se congregan alrededor del Ángel. Bien puede decirse que es a México lo que la Estatua de la Libertad para los Estados Unidos: no sólo su ícono más famoso, sino además el espejo frente al cual se prueba su pueblo. ¿Pá, puedes ver la corona de laureles que el Ángel sostiene en alto con su mano derecha? Sí, me responde instantáneamente. Se alza, simbólicamente, sobre Miguel Hidalgo y Costilla, el cura que encabezó la guerra de independencia y se convirtió en el padre de la nación. Hidalgo fue ejecutado por los españoles en 1811. Tan valiente era él que cuando enfrentó a sus enemigos se llevó la mano derecha al corazón para señalar a los fusileros adónde debían apuntar. La Inquisición lo acusó de judaizante. Ese infundio significaba que el padre Hidalgo tenía sangre judía y por consiguiente era un converso. O al menos lo acusaban de serlo. Sus restos están sepultados en el mausoleo construido en 1928 bajo la escalinata sobre la que se alza el Ángel. Allí están también los restos de otros héroes de la independencia, incluidos los de José María Morelos y Pavón, otro cura rebelde. México tiene muchos clérigos rebeldes. Otros tipos de ángeles (niños sin hogar, almas beatas, etc) son testigo de los frenéticos quehaceres de la metrópolis. Testigos silenciosos. Ángeles judíos pululan también por el D.F., aunque son invisibles porque pocas personas en este país de más de cien millones verán jamás en su vida entera a un judío. ¿Por qué? Pues, porque el número de judíos mexicanos es relativamente pequeño, por no decir insignificante: sólo uno de cada cinco mil mexicanos es judío. Ilancito, ¿qué tiene el Ángel en su mano izquierda? No lo puedo ver. ¡Oy!, es una cadena rota. ¿No sabes lo que quiere decir, Pa? Que los mexicanos se han liberado de la dominación europea. ¿Realmente? O puede ser que quienes apreciamos al Ángel en todo su esplendor seamos espíritus libres. Y que el Ángel, nuestro eterno compañero, sea una versión del Ariel de La Tempestad, el último drama de Shakespeare: el espíritu que impulsa a los mexicanos a buscar su propio destino. Esta vez, desgraciadamente, mi reacción difiere. Mirar al Ángel no me hace libre. Por el contrario, me aprisiona en recuerdos de mi pasado que yo creía dormidos. En los días que siguen reaparece una y otra vez en mi mente. ¿Cuánto hace que he visto la estatua con mis propios ojos? No mucho. Viajo a menudo al D.F.. Paso a menudo en el auto por el Paseo de la Reforma. Pero no le presto atención. Además, el ojo del ‘Chino’ Lemus produce un milagro: hace al Ángel inmediato, tangible, al alcance de la mano. El fondo simple contra el cual se ve la estatua –un cielo nublado, cargado de smog– le otorga una cualidad celeste. Debieras mandarme más fotos, le digo a mi padre. Esta no me ha hecho sentir más cerca de México: mi México lindo[5]. Al día siguiente, me envía otra imagen. ¿Has visto alguna vez esta foto, mi amor? No existirías si no fuera por ella. La imagen representa una suntuosa boda. Examino a los participantes. Parecen mis abuelos maternos, Miriam y Jaime Slominaski. Se casaron en 1934, en lo que hoy se conoce como el Centro Histórico, un sector central de la ciudad de México que ha sido preservado por su valor histórico. La ceremonia tuvo lugar en uno de los primeros edificios de la comunidad judía [mexicana]. En el número 15 de la calle Tacuba. Me admira la rigidez de los participantes y su elegante vestir, porque siempre pensé que mis abuelos habían sido unos inmigrantes menesterosos. Pobres, realmente no, dice mi madre. Tu abuelo era dueño de una talabartería. En poco tiempo pasó de la miseria a la abundancia. Pienso en una afirmación reciente de mi padre: No existirías si no fuera por esta foto. En verdad, cada uno de los accidentes del pasado explica el secreto de lo que hemos llegado a ser. Pero hay algo más en la mente de mi padre: las fotografías son mapas; su cartografía explica nuestro pasado como no lo puede hacer nuestra memoria. Es porque la memoria es falible, etérea. Las fotografías, en cambio son fácticas. Por supuesto, los meros hechos no suministran conocimiento. El conocimiento se basa en su interpretación. Las fotografías necesitan una mente, un observador, que las decodifique, las haga hablar. Aquí será útil explicar el papel de la fotografía en la vida de mis padres. Cada recuerdo que tengo, por viejo que sea (iba a escribir antiguo[6]), está marcado por el hecho de que, aunque yo no la haya visto, hay una fotografía relacionada. Porque ellos se la pasan sacando fotografías. Mi padre lo justifica alegando la conducta compulsiva de mi madre. Mi madre responde que las fotografías ¡son! la vida. En todo caso no existe ningún objeto inapropiado para el ojo de la cámara: paisajes, edificios, ropas, alimentos, objetos, animales y, por cierto, gente. Gente que ríe. Gente que come una manzana. Gente en piyamas. Gente que baja una escalera. Gente a caballo. En cada pared cuelga alguna foto ampliada y enmarcada de alguien: sus hijos, sus nietos, sus propios padres, sus amigos. Y por supuesto, ellos mismos por todo el planeta: el lago Tahoe, Shangai, Tel-Aviv, las pirámides de Egipto, la Patagonia argentina, los fiordos de Suecia. Casa es un auténtico museo; las fotos están adrede fuera del orden cronológico. Estas imágenes, en realidad, no congelan el tiempo: le desafían. Miradas de cerca parecen sugerir –y cualquiera lo comprenderá – que en la vida los hechos no son sucesivos sino concurrentes. El equívoco de que la infancia precede a la edad adulta, y esta a la vejez, es una falacia. ¿No es eso lo que el poeta del Siglo de Oro español Francisco de Quevedo quería expresar cundo escribió: “En el hoy y mañana y ayer, junto / Pañales y mortaja, y he quedado / presentes sucesiones de difunto”[7]? Solía sentirme incómodo ante esta profusión de instantáneas. Con el tiempo, me han acabado gustando… La fotografía, como forma de arte y herramienta de interconexión social, ha cambiado la forma en que las familias construyen su identidad colectiva. ¿Qué sería un hogar sin una cámara? Las familias con niños no pueden privarse de tenerla. Susan Sontag, en su ensayo ‘En la caverna de Platón’, dice que en las bodas la fotografía es una parte tan importante de la ceremonia como las fórmulas verbales del ritual. En la segunda mitad del siglo XX, para los padres, “no fotografiar a los hijos, especialmente cuando son pequeños, es un signo de indiferencia parental”[8]. Sin embardo, mi madre es una evidencia de que la fotografía no tiene por único fin ser una cápsula del tiempo. Los hechos suceden de manera tal que la cámara justifica su presencia. Es decir, que el ojo de la cámara hace que la gente se comporte de manera idiosincrática. Les hace creer que el fin de la vida no es disfrutarla por ella misma, sino hacerlo mientras se le toma una fotografía. Mis padres pueden parecer exagerados como creadores de un improvisado museo fotográfico (una colección de reproducciones), pero no son los únicos. La familia moderna trafica con fotos para extender su espacio emocional. A medida que el núcleo se vacía (los niños crecen, los abuelos mueren, el paisaje cambia), enviar fotografías a otros crea una sensación de unidad. El e-mail lo facilita. ¿Seguimos estando juntos, verdad? Miren, estas fotos testifican que estamos conectados. Ellos son los que nosotros fuimos ayer. Pero son también los que somos siempre. Pienso que es posible que mi padre haya comprado un escáner hace poco. Es por eso, quizá, que no sólo tiene los álbumes de la familia siempre a mano, sino que además aparecen en los adjuntos de sus mensajes. Con el escáner, reproduce las reproducciones. Y llega una tercera reproducción. Ilanchik, ¿recuerdas tú el cuento infantil de “El príncipe gallo”, acerca de aquel príncipe demente que estaba convencido de ser un gallo? Tú me lo contaste, una vez. Sí, Pa, ¡la recuerdo! La parábola fue escrita por Najman de Bratislava, un narrador de historias, destacado rabino tradicionalista, y bisnieto de Baal Shem-Tov, el místico judío del siglo XVIII que fundó el movimiento jasídico. El príncipe come granos, anda desnudo, y lo único que dice es cocoricó. Nadie en el reino puede ayudarlo. Hasta que aparece un sabio maestro que hace como el príncipe: se quita las ropas, duerme en el piso, y come alimentos para gallos. El príncipe, entonces, confía en el maestro, quien lo convence de vestirse, comer en la mesa, y finalmente aceptar su condición de príncipe. Aquí estás, mi querido hijo. En la fotografía tengo probablemente cinco años. Estoy parado muy tímido en un patio. No puedo reconocer el lugar, aunque se que no parece mi casa del barrio de Copilco, en los suburbios del sur de Ciudad de México. A juzgar por las serpentinas (¿eso son las tiras enroscadas que hay en el piso?), debe ser una fiesta de cumpleaños. Estoy disfrazado como… bueno, el Príncipe Gallo. Pregunto a mi padre dónde me encontró vestido como el Príncipe Gallo. En uno de los álbumes de familia, me responde. ¡Pensé que te gustaría! Estudio la imagen sin convencimiento. Visto unos pantalones cortos con volados, una chaqueta de satén oscuro, un moño negro al cuello y zapatos negros, calcetines deportivos con rayas paralelas en el puño y –con mayor orgullo – una caperuza con forma de cabeza de pavo. (En la historia del rabino de Bratislava el gallo era un pavo.) Estoy descontento. Molesto, incluso. No provocaré a mi padre, me digo. Pero estoy también perplejo. ¿Era yo así entonces? Hace treinta años que no veo fotos mías de mi infancia. Y de pronto me encuentro madurando una extraña idea: ¡No soy el Príncipe Gallo sino un bailarín azteca! ¿Un bailarín azteca? Mi padre es escéptico. No puedes parecer un azteca. Eres un chico rubio, un güerito. ¡No pareces mexicano! Apenas tengo tiempo de digerir lo que me dice, cuando llegan varios mensajes más de mi padre con fotos de mi infancia: una conmigo y mi hermano Darián asomados a la ventanilla desde el asiento trasero del Peugeot familiar.

Uno de los tres hermanos en Acapulco, a quien mi padre dirige la frase: ¿Ilanchik, quién es D’Artagnan de Los Tres Mosqueteros?

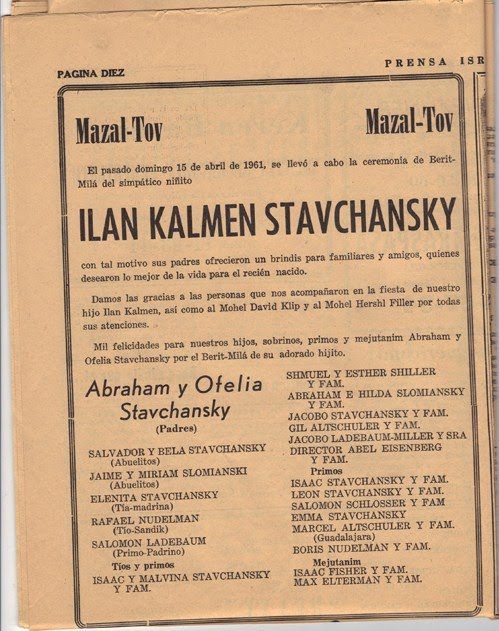

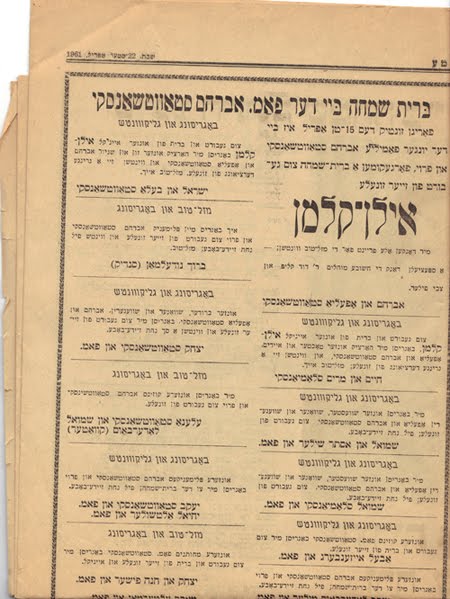

Y una foto mía como mago. Me gusta mucho. También me manda los anuncios en idisch y en español de mi Bar Mitzvah, celebrado el 20 de abril de 1974, en el templo Bet-El, de la calle Horacio, número 1722, Colonia Polanco (México D.F.). (Mi nombre: Ilan Kalman Stavchansky.)

Y una fotografía en la que participo en un drama de Purim. En el escenario hay un total de nueve compañeros de clase. La festividad judía de Purim se relaciona con la esclavitud de los judíos persas que vivían en Shushan, entre los años 486 y 465 a.C., bajo el rey Asuero, hasta que la joven princesa Ester, guiada por su tío Mordecai, los liberó. Soy el tercero, desde la izquierda. Mi mirada parece fijada en el público. Todos los niños vestimos sombreros y chalecos estilo carioca, y –todos excepto uno– calzamos zapatillas blancas. Algunos tenemos maracas en la mano y otros, triángulos.

De modo que en esta fotografía soy un judío mexicano que participa en una fiesta relacionada con Persia, que se ha vestido de brasileño. ¡Ay, Pa, soy un impostor! El adjetivo mexicano me describe sólo de una manera accidental. (El Los Angeles Times me describió una vez como “The accidental Mexican…”, “El mexicano accidental…”). Encuentro esta condición, mi mexicanidad, en estas fotos. ¿Soy realmente mexicano? ¿O finjo que lo soy, siéndolo sólo “accidental”? No hace mucho escribí un ensayo, “Immigration and Authenticity” (Imigración y autenticidad), en el que discuto con la Estatua de la Liberad, o mejor dicho, con el soneto “The New Colossus” (El nuevo coloso) de Emma Lazarus, inscripto en su pedestal. (El libro que lo incluye se titula The Riddle of Cantinflas, edición aumentada[9].) Incluye una sección acerca de las primeras impresiones que experimenté al legar a Nueva York en 1985. Ni bien la gente se percataba de que yo era de México, lo primero que me preguntaban era dónde había dejado el sombrero. La pregunta me resultaba siempre molesta, por no decir humillante, aunque –como pienso hoy– debo reconocer mi enorme ingenuidad. Les respondía que los mexicanos de clase media no llevan sombrero. Insistía en que nunca en mi vida había tenido uno. Ni tampoco usado bigote. La primera parte de mi respuesta, sin embargo, no era cierta. Los mexicanos llevan sombrero. Tanto los de las ciudades como los de la campaña. Los sombreros son parte obligada del paisaje. Si embargo, a pesar de haber vivido allí, nunca los había visto. Mi fracaso es un síntoma de la clase de educación mexicana que recibí: europea, cosmopolita, universal. Me educaron para ser un ciudadano de fines del siglo XX. Para sentirme contemporáneo de lo que sucedía en Nueva York, París, Barcelona o Roma. Estas cuestiones me obligan a reflexionar acerca de la autenticidad. Porque aunque yo parecía diferente de la mayoría de los mexicanos, apenas si lo notaba porque me movía entre gente europeizada como yo. Sin embargo, fuera de México, la gente piensa que los mexicanos tenemos todos el mismo aspecto. Nos comportamos igual. Soñamos los mismos sueños. ¿Necesito un sombrero para ser un mexicano auténtico? En “Immigration and Authenticity” escribí acerca del episodio bíblico donde Abraham envía a Aram Naharim, uno de sus servidores, a su lugar de origen, en busca de una esposa para su hijo Isaac, de 37 años. Abraham da a este servidor (innominado en este capítulo de la Escritura, pero identificado por los comentaristas bíblicos como Eliezer de Damasco) un cierto número de camellos para ofrecer como dote, junto con las telas y joyas que también le encomienda. Cuando el servidor de Abraham se presenta ante Laban, hermano de Rebeca, para proponerle la boda, sucede una compleja negociación acerca de los camellos. (Rebeca es una prima de Isaac por la rama paterna.) Ocurre, sin embargo, que como lo han demostrado arqueólogos, historiadores y otros eruditos, en tiempos de los patriarcas no había camellos en Oriente Medio. Una explicación de este anacronismo es posible desde la perspectiva de la cronología del texto. La Biblia fue elaborada a lo largo de un período de casi mil años. Se podría decir, realmente, que ese proceso todavía está en camino. Los camellos fueron incorporados probablemente por un escriba tardío, o quizás por un editor, quien supuso que los lectores de una historia del desierto daban por sentada la existencia de tales animales en ese tipo de lugar. Creer que todo mexicano lleva sombrero es tan tristemente ingenuo como esperar camellos en la Biblia. --Traducción al español de Martín Felipe Yriart

[1] Versión King James (1611). (N. del T., como todas las que siguen.) [2] Biblia Reyna-Valera (1911). [3] Traducido de Ilan Stavans (2012) Return to Centro Histórico (New Brunswick NJ: Rugers University Press) 1-18. [4] En español en el original, como todas las palabras en cursiva en este texto, salvo indicación explícita. (N. del T.) [5] El autor cita aquí una expresión tradicional mexicana, difundida en todo el mundo por la canción de ‘Chucho’ Monge, que difundió en 1921 el actor y cantante Jorge Negrete. Su letra dice en parte “México lindo y querido / Si muero lejos de ti / Que digan que estoy dormido / Y que me traigan aquí”. Ver referencias y el texto completo en “http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9xico_Lindo_y_Querido&oldid=53144410”. [6] En inglés en el original. [7] El autor cita al soneto conocido como Represéntase la brevedad de lo que se vive Y cuán nada parece lo que se vivió. El texto completo puede leerse en Google Books: Francisco de Quevedo (1999) Poesía Moral. Polimnia (Madrid: Támesis) 26: V. Ed. Alfonso Rey. [8] V. Susan Sontag (1996) Sobre la fotografía (Barcelona: Edhasa) 18. [9] Ilan Stavans (Otoño 2011) “Immigration and Authenticity”, Michigan Quarterly Review. El ensayo aparece reproducido en la edición ampliada de The Riddle of Cantinflas (2012). |

RCH: Un príncipe gallo |

blog comments powered by Disqus