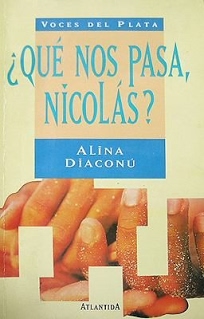

Alina DiaconúNació en Bucarest, Rumania. Vive en Buenos Aires desde 1959, siendo ciudadana argentina y residió un tiempo en París. Es colaboradora de varios diarios y revistas y actualmente escribe en la Página de Opinión del diario “La Nación” y es columnista del diario “Perfil”.. Algunos de sus libros fueron traducidos al inglés, al francés y al rumano. Recibió la beca Fulbright, la Faja de Honor de la SADE, el Meridiano de Plata y otros premios y distinciones. Es autora de nueve novelas (entre ellas La Señora (1975), Cama de Angeles (1983), El penúltimo viaje (1989),Los devorados (1992),Una mujer secreta (2002), Avatar (2009). Publicó Calidoscopio, un libro de cuentos, otro de notas y reflexiones, el libro Preguntas con Respuestas (reportajes a Borges, Cioran, Ionesco, Girri y Sarduy) ; en 2005,Intimidades del Ser (Poesía) y en el 2007, Poemas del Silencio. Sus libro más recientes son Ensayo General (Reflexiones sobre la Literatura, Borges, los Mitos, los Maestros, las Pioneras, el Más allá) editado en 2010 por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y Buda (Ed. Aguilar, 2014).El último remitente La primera vez fue hace seis meses. Lo recuerdo con toda claridad: un 10 de julio, frío y gris. También recuerdo con claridad la hora: eran las once en punto de la mañana. No puedo equivocarme, se lo aseguro. Y le digo por qué. Cada vez que hay cartas para nosotros, el portero se encarga de deslizarlas por debajo de la puerta a esa hora. Minuto más, minuto menos. Pero siempre alrededor de las once. Nada especial había ocurrido aquel día. La rutina que se confunde con la costumbre o la costumbre que para mí ya es rutina. Voy a tratar de explicarme mejor, aunque no hay mucho que explicar. La rutina es Alberto en la oficina, los niños en el colegio y yo dando vueltas por la casa. De aquí para allá, cocinando. De aquí para allá, encontrando siempre algo que hacer. Otro detalle que recuerdo de aquel día es que tenía puesto el “deshabillé” que Alberto me había regalado para mi cumpleaños. No, el rosado no, el rosado ya no lo tengo más. El otro, el nuevo, ése con flores amarillas que abriga más que una estufa –cuando la estufa anda-, y comento esto porque nuestra estufa hace rato que no funciona, Alberto nunca halla tiempo para arreglarla o para desarreglarla del todo, y aquel día hacía tanto frío, que la única solución a mano, la constituía el “deshabillé” amarillo. No sé por qué insisto, si ya hablé bastante del “deshabillé”. Además, el famoso “deshabillé” nada tiene que ver con lo que, en realidad, quiero contar. “Es esa manía tuya de irte por las ramas�, como diría Alberto; y sí, es esta manía mía de irme por las ramas. Me propongo ser breve, pero las palabras me acosan y en lugar de sintetizar, verbalizo todo lo que se me cruza por la cabeza. SINTETIZAR…ay, si supiera SINTETIZAR… Cuando era niña, tampoco sabía sintetizar. Llenaba las páginas de un cuaderno con mi diario íntimo, y parecía que ese diario iba a durar toda la vida y que el cuaderno jamás tendría fin, mas se produjo aquel incendio que nos dejó en la calle a todos, a mi padre con cuatro hermanitos todavía pequeños, y todo se fue al diablo: los muebles, la ropa, un reloj de bolsillo de mi abuelo paterno, una lapicera fuente toda de oro y algunos pares de gemelos de papá, las pocas cosas de valor que tenía guardadas en una caja de caramelos Suchard y, claro, andá saber adónde habrá ido a parar mi diario…Pero sigo yéndome por las ramas, porque el incendio nada tiene que ver con la mañana del 10 de julio. Lo esencial es el instante en que oí ese ruido sutil, tipo aleteo, tipo zumbido, tipo susurro seco, del papel enviado con ímpetu por debajo de la puerta. Ese fue el instante decisivo. Nosotros solemos recibir escasa correspondencia. Una que otra carta de mis tíos de Córdoba, una que otra postal de algún amigo que va a veranear y, por supuesto, los impuestos, como todo el mundo. Esa mañana del 10 de julio, el sobre que levanté era blanco, con sello local y venía a mi nombre. Las letra me resultó conocida. Miré el remitente. Allí, en el dorso, en ese pequeño triángulo de papel estaban el nombre y el apellido de mi madre, muerta hace treinta años, cuando yo acababa de cumplir los quince. Me acuerdo que destrocé el sobre, en vez de abrirlo. La carta era corta, escrita a mano, con esa hermosa caligrafía, prolija como toda ella, mi madre, quiero decir. De tanto leer y releer, la aprendí de memoria, como los versos de la escuela. Si quiere, se la recito ya la carta de mamá, se la puedo recitar. Querida Mary, en el centro de la hoja. Querida Mary, y viene la coma. Punto aparte, hace mucho que tenía ganas de escribirte, punto aparte, pero sabés cómo son las cosas, otra coma, una se propone y Dios dispone, punto seguido. Sé de tu casamiento con Alberto, punto y coma, lamento mucho no haberlo tratado, sin coma, pero el hecho de saberte feliz me tranquiliza y es casi como estar a tu lado. Punto aparte. Lamento no conocer a tus hijos porque sé que los hubiera querido mucho. Pobre mamá. Y seguido: cuidate, punto y coma, no trabajes mucho, punto. Siempre fuiste delgada y ese problema que te afectó un pulmón constantemente vuelve a mi memoria. Punto aparte, las madres todas somos así , coma, para nosotras los hijos nunca crecen. Seguido: cuidá a tu padre, punto, se quedó tan solo el pobre. Y abajo, un beso de tu madre. Al principio pensé que era una broma, pero ¿de quién? Pasé lista a todos nuestros amigos, nuestros parientes, pero no se me reveló nada. Ningún nombre posible. Como soy muy impulsiva y no sé controlarme en los momentos críticos, me abalancé sobre el teléfono con la intención de llamar a Alberto y contarle lo sucedido. Sin embargo, antes de marcar, me contuve. Sabía que Alberto estaba en pleno balance, que el trabajo lo tenía a maltraer últimamente, y entonces – me pregunté- ¿cuál sería su reacción cuando yo le dijera lo que había ocurrido? Por vez primera, decidí guardar un secreto y tratar de investigar� por mis propios medios el origen de lo que, en apariencias, era una broma de mal gusto. Vamos, Mary, sintetizá. Bueno, no se vaya, voy a sintetizar. De más está expresarle que no pude investigar nada y que no hallé ninguna pista. Me pasaba las noches en vela y de día mi aspecto era tal, que ya todo el mundo se estaba inquietando por mi salud. No es nada, decía yo, estoy cansada. Claro, qué iba a decir… Silvia me seguía con su mirada inquisidora, igual que Pepito. Y Anita, la más pequeña, tardaba horas en tragar la sopa, mientras clavaba en mí sus grandes ojos negros. En cuanto a Alberto, siempre fue de poco hablar, así que en esa oportunidad tampoco se inmutó. Me trató como si nada raro hubiese acontecido. Nunca supe bien si Alberto era un indiferente o un gran tímido. Pero lo de Alberto tampoco hace a la historia. Sintetizando: los días desfilaron uno tras otro, y como nada extraño volvía a repetirse, logré borrar de mi cabeza aquel episodio. La carta, rota en mil pedazos y arrojada al tacho de basura, había dejado de ser un factor urticante, de manera que todo se encarriló nuevamente hacia la normalidad. Casi un mes, o más de un mes, algo así. Todo marchaba: Alberto en su trabajo, los niños en el colegio y en el jardín, y yo en la casa. De tarde, a veces, tejía o jugaba a la canasta con Mónica, Pochi y mi otra amiga, “la gallega”. Eso de jugar a las cartas era , por cierto, un pretexto para encontrarnos las cuatro en un mismo día. La vida se ha hecho tan ardua, los problemas personales nos absorben tanto tiempo y tantas energía…Cada año dilata la distancia entre nosotras. Lo de la canasta vendría a ser entonces como un pretexto, y termina siendo un movilizador de nostalgia. Una especie de periódica recreación de nuestra amistad de antaño. Sí, ya sé, me fui del tema, pero ya le advertí que es éste mi rasgo característico, digo “rasgo” porque ignoro si es un defecto, aunque todos los demás sostengan que no hay cosa peor que la falta de síntesis y el palabrerío. Yo creo que sí hay cosas peores. Por ejemplo, esto que me está ocurriendo a mí, o lo que me siguió ocurriendo, porque al mes de recibir la carta de mamá ( la llamo así: la carta de mamá, aunque suene absurdo, pero ¿cómo podría llamarla si no?), el día 14 de agosto, vuelvo a oir el inconfundible ruido tipo aleteo, tipo zumbido. Otra carta. Calmate, Mary, esperá, a ver de quién es. En esa ocasión, el sobre era de los de Vía aérea y el sello de España, con el rostro de Franco, color verde. La carta a mi nombre, la escritura distinta de la de aquella vez, más temblorosa, más inclinada hacia la derecha. Estaba sola, pero igual me aseguré de que nadie pudiera verme. Traté de alargar el momento, pero no pude aguardar mucho más. Entonces, miré el remitente. Allí estaba el nombre de mi tío paterno, muerto en Alicante en 1938, republicano él, republicana toda la familia, algunos de ellos exiliados en Francia, otros empujados más lejos, como mi viejo, lanzados a su aventura por necesidad, pero también por una esperanza. Me fui corriendo hasta el dormitorio, cerré la puerta con llave y me puse a leer frenéticamente. La carta era bastante extensa. Me hablaba de la Guerra Civil, de lo que había sufrido, aunque me confesaba alegrarse con la idea de saber que yo había nacido en un país nuevo y libre. En una parte de la carta, me pedía algo insólito: ir algún día a España, a buscar la casa de Alicante, para que veas el sitio donde nació tu padre, prométeme que irás con tu esposo y tus hijos. Cuando llegues allí – concluía la carta- hazme un gran favor: frente a la ventana mayor de la casa, he escondido unos papeles muy importantes antes de que me atraparan. Si cavas bien la tierra, los tienes que encontrar. Recógelos. Te lo suplica ese tío tuyo que nunca llegó a conocerte, pero que te quiere como si te hubiese conocido. Tu tío Antonio. Observé esa letra temblorosa, el color violeta de la tinta, el papel cuadriculado. ¿Qué sabía yo del tío Antonio? Nada. Que había sido carpintero y que lo habían matado las tropas franquistas. Dudaba entre reír o llorar. Lo que sí, esta vez no podía callar, tenía que hablarle a mi padre, a Alberto, a mi hermano, a los niños, a todos, después llamaría a Pochi, la más comprensiva y lúcida de mis amigas, la menos exagerada, la única que tiene poder de síntesis en sus relatos, sí, ahora mismo –me dije-, ya, tomá la decisión, lo más difícil es tomar una decisión ¿no?, mas yo la tomé. ¿Estás segura?, sí, estoy segura y traté de imaginarme la conversación: Hola papá, cómo estás, bien y tú, yo…más o menos, fijate papá, acabo de recibir una carta de tu hermano Antonio, ¿cómo dices?, sí, ya sé que suena increíble, pero creélo, la tengo aquí en mis manos, ¿qué cosa?, la carta papá, la carta del tío Antonio, el que murió en la guerra, puta carajo, cómo voy a zamparle esto así de golpe, el viejo tiene setenta y seis años, absurdo, le puede dar un síncope, ridículo, eso, le va a resultar ridículo, de locos, eso, de locos, va a decir que me volví loca yo; tengo que explicárselo de a poco, sin irme por las ramas como lo hago siempre, tengo que concentrarme para usar las palabras justas e imprescindibles, ¿cuáles serán las palabras justas e imprescindibles?, no lo sé, lo que sé es que debo relatar todo en forma creíble, ¿creíble?, ¿acaso yo lo creo?, no, cómo lo voy a creer, no creo para nada, es un error, es una broma, una broma de mal gusto como la carta de mi madre. Sin embargo, aquí la tengo, el sello español, mirá si no voy a reconocer la cara de Franco, estiró la pata y todavía sigue saliendo en las estampillas, es él, pero yo no tengo a nadie en España que pueda escribirme, quedar queda algún pariente lejano de papá, pero no tienen mi dirección, no me vieron nunca, no puede ser; esperen un poco, déjenme pensar, eso, exijo unos minutos para pensar, no digan nada, estoy pensando, me estoy concentrando, no permito que mi atención se distraiga, ya sé: lo que tengo que hacer inmediatamente es llamar a Alberto y contarle toda la verdad, lo de la carta de mi madre, lo de la carta del tío; ¿y qué va a opinar Alberto¿ por teléfono es imposible, no tiene sentido, cuando regrese por la noche a casa, ahí lo abordo, lo siento, trato de hablarle con serenidad, sin ninguna alteración de mi voz, sin ninguna expresión que pueda hacerlo dudar de mi historia, pero ¿de qué dudas estoy sospechando, si la prueba está aquí, en mis manos?...¿Ves, Alberto…ves querido…ves que no te miento?, fijate, he aquí la carta, ¿la otra?...ah, la otra la tiré, en serio, la boté porque supuse que la cosa no se repetiría. Yo sé, yo sé que Alberto va a desconfiar, que Alberto va a sugerir “algún enemigo tuyo”, ¿qué enemigo, Alberto? Si yo no tengo enemigos, “no sé, qué sé yo quién podría ser, alguien que te odie”…¿odiarme a mí? No, no sé, una vez estuve de novia con un muchacho, Ignacio se llamaba, era hijo de una familia patricia, los padres tenían campos, me despreciaban, no querían que nosotros, o sea, no estaban de acuerdo, ¿sabés?, “¡nunca me lo contaste!”, bueno, Alberto, no te enojes, yo tenía diecisiete años, vos y yo todavía no nos conocíamos, fue algo pasajero, es imposible que esa gente quiera vengarse ahora, pero Alberto, no te pongas así, ¿en qué te engañé?...¿qué estás diciendo?...comprendo, no, no puedo hablar con Alberto; voy a guardar este otro secreto, estoy sola, una siempre está sola. ¿Mis amigas? , tampoco confío en ellas, ¿?mis hermanos?, son hombres, nunca me entendieron, ya no confío en nadie, tampoco yo soy la misma de antes, no soy la misma de antes, rompí la carta del tío Antonio, qué iba a hacer si no, lo que no puedo romper son los recuerdos, esos malditos recuerdos, sí, he cambiado, no sé bien de qué manera, pero he cambiado, ¿y cómo no iba a cambiar, y cómo voy a ser la misma si a la carta del tío Alberto le siguió otra carta, la tercera? Cuando la recibí, Alberto estaba en el trabajo y los niños en el colegio, yo ya estoy acostumbrada, siempre que sucede algo terrible estoy sola, en esa oportunidad también, yo sola con la complicación, con la tercera complicación, con la tercera pesadilla, una carta de mi primo Eduardo, muerto hace un año en un accidente de automóvil, ya nadie va al cementerio, querida Mary –me escribe- acordate de mí alguna vez y poneme un clavel; si hubiese tenido mujer o hijos, seguramente lo hubieran hecho, por lo menos en el Día del Padre; ya sé que vos sos una persona ocupada, pero como vivís a ocho cuadras de La Chacarita*, consideré que no era un abuso pedirte este favor. La cabeza me daba vueltas, el universo daba vueltas, me vestí y corriendo fui al cementerio, compré media docena de claveles blancos, no, no eran blancos, eran claveles colorados, y se los llevé, y permanecí una media hora frente a la tumba, y leí mil veces el epitafio, la fecha de su nacimiento, la fecha de su partida, el césped estaba todo seco, tenía razón el pobre Eduardo, doce meses y parecía una tumba abandonada, limpié lo que pude, coloqué los claveles y aguardé un rato a ver si algo sucedía, pero nada sucedió, y entonces regresé, un agudo dolor de cabeza, náuseas después, mareos, estaba enferma, no sé, no sé qué pasó, al despertarme todos estaban a mi alrdedor, Alberto y los niños, todos temblando, todos acariciándome, la voz de Alberto en mi oído, no te agites, el médico está por llegar, pero ¿qué tengo Alberto?, nada, querida, ya estás bien, ¿y por qué me tratan como a una moribunda?, su risa, Mary sé razonable, ya estás regia, es cansancio nomás, deseé hablar, pero qué iba a decirle, me callé y continué pensando para mis adentros, para mí sola, el médico era uno de ésos que te mandan a domicilio en caso de urgencia, un rostro desagradable, muy apurado el hombre me tomó el pulso, me puso el termómetro, me midió la presión y, al final, me preguntó qué me dolía, todo doctor, me duele todo, ¿qué lugar?, todos los lugares, a ver, trate de precisar señora, eso: me duelen todos los lugares, usted sabe doctor, resulta que hace seis meses, un día, reibí una carta, entiendo señora, lo suyo es nervioso, lo que ocurre es que le dieron una mala noticia y entonces se puso usted nerviosa, no doctor, escúcheme, no es nervioso, no me dieron ninguna mala noticia, la cosa fue distinta porque la había escrito una persona que murió, ¿comprende?, la carta, la carta la había escrito una persona que no vive más, que ya no existe, bueno bueno, no se preocupe, le voy a dar unos comprimidos, ¿eh?, es-tos com-pri-mi-dos tres-por-día y usted se va a calmar, y las pastillas tres por día que me dio me hicieron dormir y dormir, y desde entonces calculo que pasaron unos cuantos días o semanas, lo ignoro, lo cierto es que hoy, 20 de diciembre, tengo entre mis manos otra carta, que el portero acaba de deslizar por debajo de la puerta junto con la cuenta del gas y del teléfono, y esa letra la conozco, por Dios, esta letra la conozco, automáticamente miro el remitente, aquí están mi nombre y mi apellido, escritos de mi puño y letra en el dorso del sobre: María Angela G. de Aguirre, yo.*El cementerio más grande de la ciudad de Buenos Aires ( Cuento publicado en el libro ¿Qué nos pasa, Nicolás?, con prólogo de María Kodama, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 2002). |

|

|